刚强不阿 勤政廉洁 —— 明代三朝循臣王瓒

2021年04月22日 10:32:00来源:阅龙湾客户端

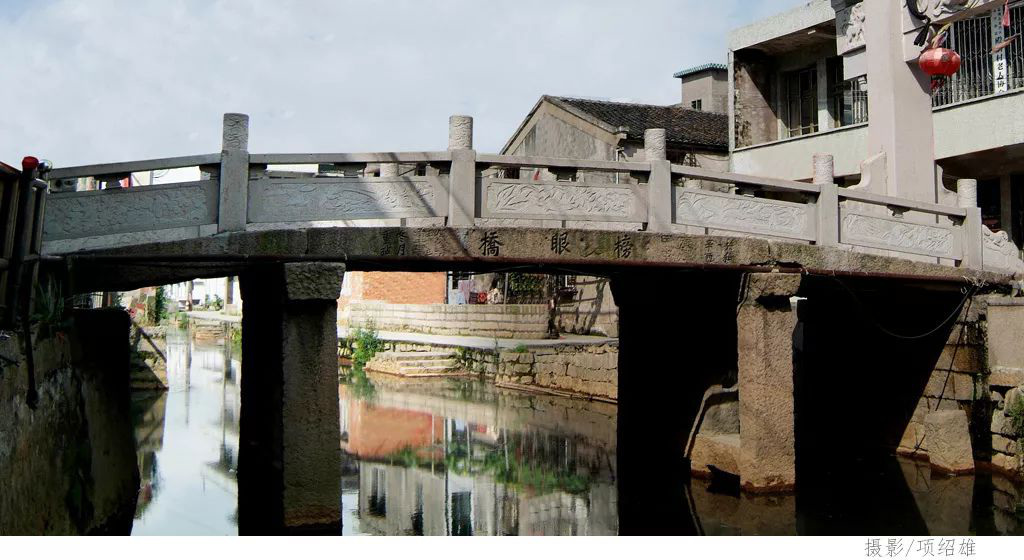

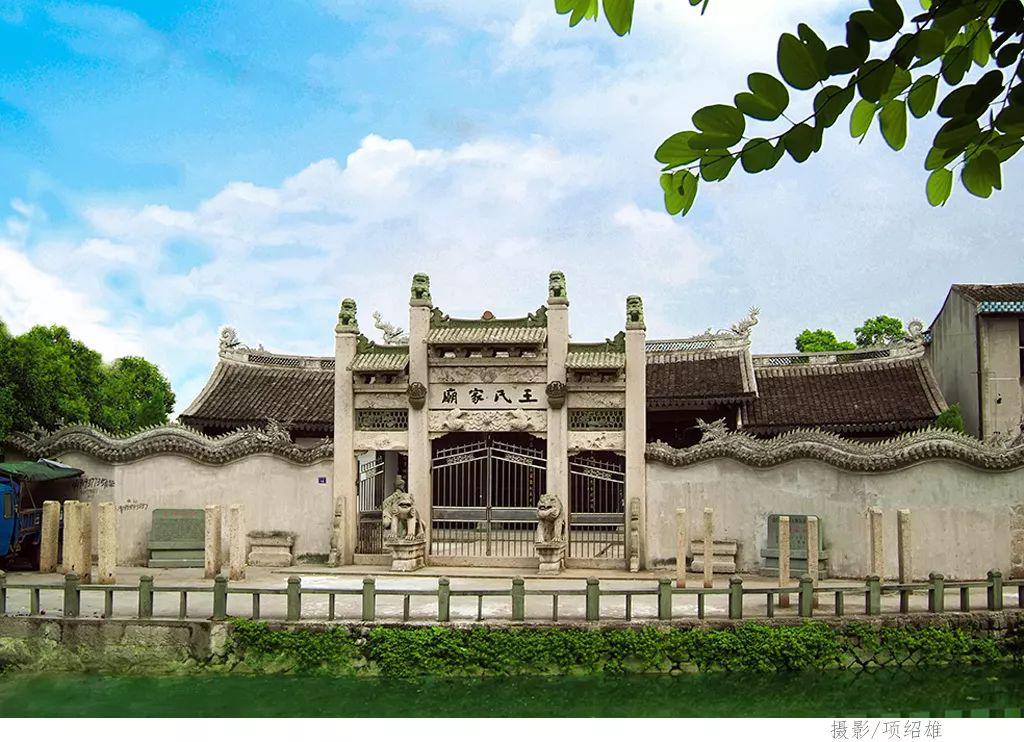

王瓒(1462-1524),字思献,号瓯滨,明代榜眼,礼部尚书。永嘉场李浦(今龙湾区永中街道殿前村)人。弘治八年(1495)考中举人。次年春中进士,殿试得一甲二名(榜眼)。历任翰林院编修、经筵讲官、国子监祭酒、礼部侍郎,为官长达30年,忧国忧民,刚正不阿。在向皇帝“讲课”中抨击当权宦官刘谨,遭到迫害。后又多次直言谏君和支持张璁的“大礼议”之争。他4次参与负责科举考试,多次从事文字编撰与宫廷讲学。卒后被追赠礼部尚书,赐谥文定。有《正教编》《弘治温州府志》《瓯滨集》等书传世。

王瓒(1462-1524),字思献,号瓯滨,永嘉场李浦村今龙湾区永中街道殿前村人。弘治八年(1495),考中举人。次年春,中进士第,殿试得一甲二名(榜眼)。自弘治、正德以至嘉靖间一直在翰林院、国子监及礼部任职,官至礼部左侍郎。他位居中枢三十来年,撰修国史,侍讲经筵,两行国子祭酒,四典礼部会试,对教育文化事业做出贡献,门生桃李满天下。

王瓒少年聪敏,刻苦勤奋。他从小立志,读书求功名,为国立功,为民立极。他少年读书十分用功。忙季时,他白天帮助家里干活,到了夜晚才在菜油灯下读书。有时读到夜晚,以至黎明。由于家境并不富裕,到了夜晚读书时,他总将菜油灯的灯光减弱,以此节省灯油。他稍长即入县学,孜孜不倦地学习经史。为了温习功课以应秋季考试,他住在城里开元寺日夜功读。那年五月,本来秋天开花的木芙蓉,居然提前到五月盛开,王瓒写了一首诗:

开元寺里木芙蓉,五月开花映水红。

欲与碧桃争发达,超然不肯待秋风。

读此诗,就知道王瓒少年壮志满怀,刻苦读书,是为了人生创造一番轰轰烈烈的事业。也就在这一年,弘治八年(1495),王瓒中了举人。次年春天中进士,殿试得一甲二名(榜眼)。可见,王瓒刻苦勤读,学业终有所成。

正德元年(1506),王瓒升任侍讲,充经筵讲官,他就大胆地向皇帝提出“举直错枉”的奏章,列举“宦官宫妾”之事,暗讽当时的宦官刘谨。当时刘瑾正得势,弄权在朝,怒其攻击自己,假传皇帝旨意严加斥责,并将王瓒降职为国子司业。后来,刘瑾事败被诛,王瓒调任祭酒,后又擢升为礼部侍郎。

明武宗多次出关“边防”,有时逾月不返,且下旨征取犒军银一百万两,供巡边时所需,给老百姓带来了沉重的负担。此时,忧国忧民的王瓒上疏力谏,请武宗即日回銮返京并取消犒军。奏疏说:“自八月二十八日圣驾离宫后遂出关,今已逾月未还,朝臣实切思恋。京师有宗庙社稷宫阙之重,百司遮府之务,六军万姓之命。皆系属于陛下。今皆委而去之,日引月长,群心怠缓。倘有奸人窃发,上无调度之主,下无专断之权,事势至此,岂胜危栗!”对犒军事,更是危言直陈:圣旨犒军银一百万两,责办严急。户部多方筹集,尚未等到半数。敌人未见,而府库已空。倘若敌人伺隙入侵,盗贼乘机作乱。那时,军队给养将从何处取给,战事结束之后又将用何物犒赏将士?短短百数十字,言简意赅,词严情切,忧国忧民之心,漾溢于字里行间。

明朱厚熜即帝位后不久,欲尊称亲生父兴献王为皇考,遭到首辅杨延和等人的极力反对。王瓒对杨延和他们的那套泥古不化的理论和偏激的做法,既不苟同,更不随和。这时同乡张璁,刚考中进士,正在京都候职,他认为嘉靖皇帝是继统,并非继嗣,即帝位后称自己的父亲为皇考,是理所当然。张璁因自己在京城朝廷并无其他熟人相助,于是,便来侍郎府谒见王瓒,向他申述自己关于定尊称的见解。王瓒对张璁既循古礼,又遵祖训的深刻见解,极为赞赏。在王瓒的极力支持和鼓励下,张璁随即上疏请遵兴献王为皇考。王瓒在朝廷中及时为张璁的大礼仪学说,到处游说。由此,王瓒却遭到了杨廷和等人的猜忌,被贬往南京。正在这一年,王瓒的母亲朱太夫人病逝,他就奉旨归里奔丧。

王瓒的一生,光明磊落,胸怀坦荡,刚正不阿;器量宽宏,不计私怨。他是一个以社稷苍生为念,置个人生死荣辱于度外的正人君子。明万历《温州府志》将他列入名臣传,传颂至今。他为官近三十年,历事三朝,四典春闱,两袖清风,为里人交口称颂。嘉靖三年,殁于家,卒年六十三岁。钦命追赠礼部尚书,赐谥文定,并加赐“三朝宠命”表额一方。嘉靖皇帝在祭王瓒文中,称他是“惟尔瓯邦硕彦,先帝名臣。笃志匡正,纯心向学。驰名里第,擢秀同林。”

王瓒热爱家乡,十分关心乡亲父老。他为人忠厚,体悉人情,有口皆碑。他无论是告假回乡,或是告老还乡,每逢冬天大雪纷飞的时节,会出来巡视村间,看见谁家的烟囱不冒烟,就济助人家度过寒冬难关。据《岐海琐谈》载,王瓒每逢告假回乡,总要设宴邀请邻里乡亲父老,同乐抒怀。他并在宴请期间,向每位老者敬酒致意问候。当他向一位邻居问候时,见那人面有忧虑不悦神色。王瓒问他为何不乐?邻居不答,王瓒再三询问,那人才告诉他,因为王瓒家建的楼房妨碍了他家所居的地方。王瓒笑而答道:“这么简单的事,你忍在心里,何不早说呢?”次日,他就吩咐家人即折撤楼房,再也重建。

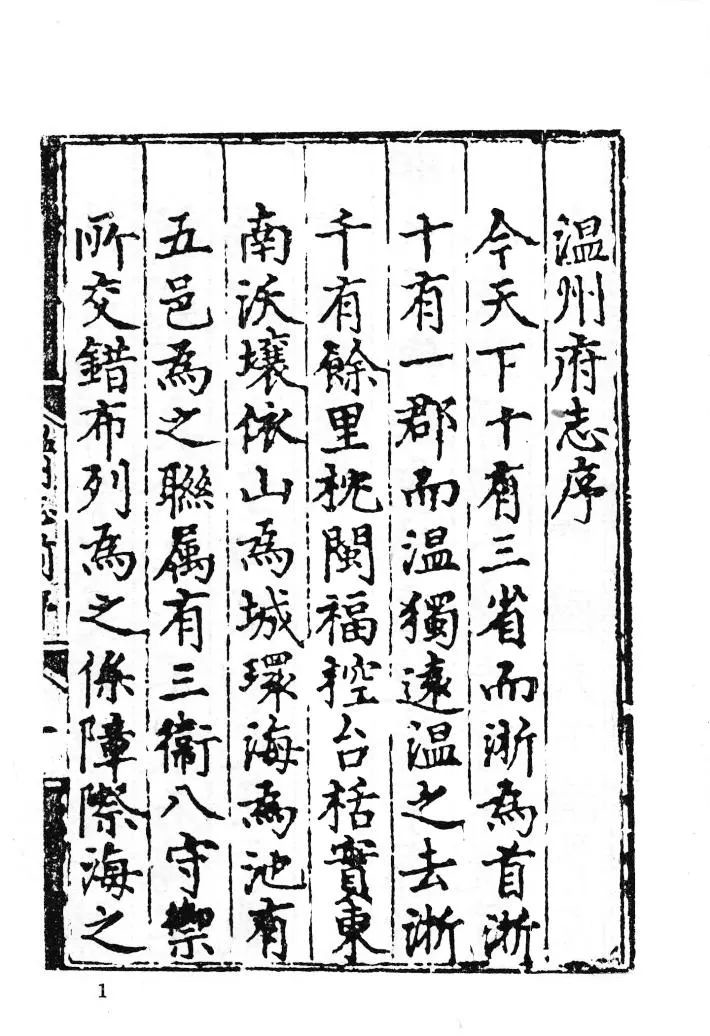

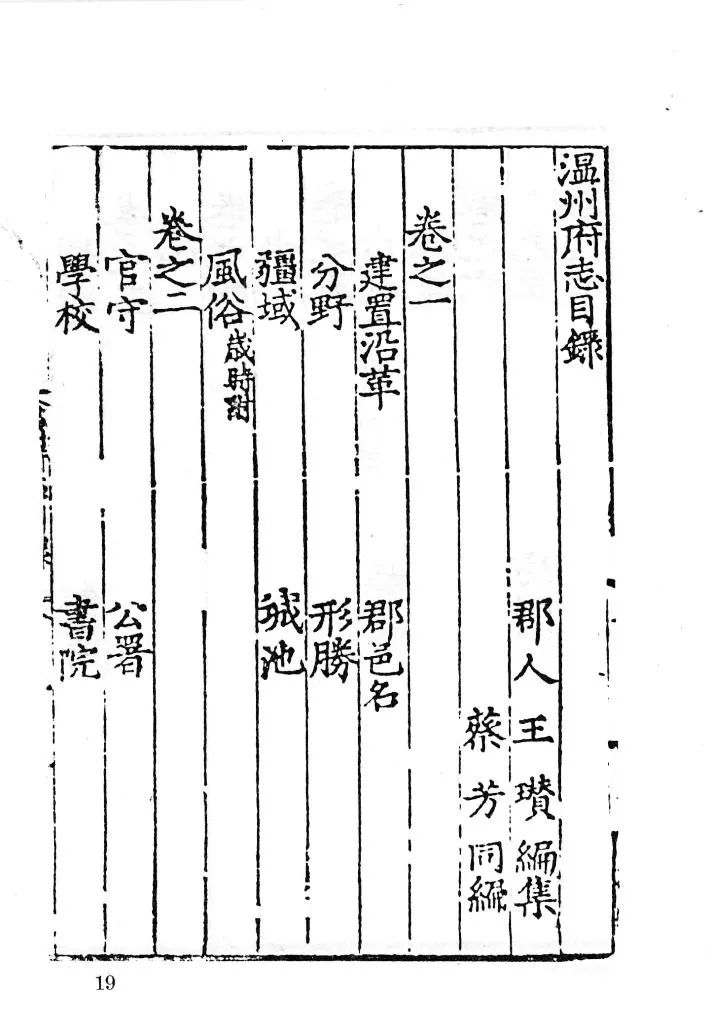

王瓒十分重视家乡文化建设和传承家乡历史文化。他除了撰写许多家乡文化名人的碑记文章之外,还热心温州历史文化传播与传承。弘治十六年,王瓒因母丧还朝戒期,其时,温州知府邓淮倡修府志,他就敦请王瓒主编《温州府志》。王瓒对家乡志籍非常熟悉,因欣然接受重任,认真编辑《温州府志》。

弘治《温州府志》是一部具有很高的历史文化价值,记载着温州历史沿革,人文地理变迁,以及历史上重大的事件。其中特别是关于温州历史上的农作物生产记载,以及有关自然灾害,农业水利建设等方面的内容,有着重要的现实借鉴作用。

温州学者胡珠生先生认为:“《弘治府志》主编王瓒是一位曾任史官的学者,官至礼部左侍郎。其史德,史识和史才堪称第一流。他善于发现旧志的种种缺陷,毅然大加改革。他是温州志籍上首先开辟书目专卷的总纂,首先化繁为简,同类合并,设立词翰、人物专卷的总纂,首先严立规范,突出重点总纂。”

王瓒除了在行政上,刚强不阿,勤政廉洁之外,还十分重视自身的学问修养。他理学深思,博闻强记,在学术上也是颇有建树的。尝著有《瓯滨稿》《正教编》《五经肤见》《东厢漫录》《二妙集》《易道传》《弘治温州府志》等书。比如,其《国学六箴》之“致知”“力行”诸箴,主张为学须“务实”而贵“有为”,认为致知之道,“穷理为先”“知必力行”,与王阳明“知行合一”之说,同出一辙。

王瓒是一位喜爱游走山水,感悟智山乐水的诗人。他一生写下了大量的诗词文章。特别在他的诗里,表现热爱家乡的山水风情,忧国忧民的情怀。

比如,写家乡山水的诗:

我家瓯海滨,正近蓬莱岛。灵药虽可求,飞云自茫渺。游子发渐疏,慈亲能不老?(《礼曹公廨杂书》)

东瓯海潮日吞吐,大罗山势常崔嵬。(《李浦庙》)

松林久伫衣襟绿,花径徐行屐齿红。更上经楼看瀑布,半山梅雨正蒙蒙。(《游仙岩寺》)

写关心民生忧患的诗:

苦雨漫天久未收……多情不是为悲秋。(《秋雨来止》)

十日梅雨一日晴,雨多晴少盐不甘生。灶前青柴亦沾湿,大小儿女饥肠鸣。(《贫灶叹送盐官之永嘉》)

六馆廪饩月有支,饥民困极谁得知。(《忧旱感叹》)

抒发山水情怀的诗:

尘缨久不濯,浊流一何多。安得百尺胶,手之投大河。(《拟古感事》)

天阔云飞远,风掀雁过迟。唯应窗外月,终夕照相思。(《怀乡》)

木落初惊一二叶,菊开已及两三枝。忽思宋玉悲秋意,懒对斜阳读楚辞。(《秋思》)

王瓒退隐之后,居住吴田村(今属瓯海区梧田街道大堡底),他把居所取名“瓯滨郊墅”。尝居此以诗酒自娱,曾赋诗云:

我是桃源旧主人,寻幽莫怪往来频。

几村原野湖边路,一抹烟霞洞口春。

竹树初疏今渐密,岩崖本假亦成真。

玩芳稍暇焚香坐,小小书斋结构新。

( 见《瓯滨摘稿》)

王瓒的诗,清新自然,淡雅韵致,颇有“永嘉四灵”的神韵。读他的诗,也可以看出诗人的淡泊襟怀,高洁境界。

[编辑: trs接口]